篮球巨人的困惑: 当中国篮球高塔战术, 被日本投手三分雨打崩之际

2025年7月的国际篮坛,两个1米72的小个子让亚洲篮球版图剧烈震动。

日本男篮后卫河村勇辉与芝加哥公牛签下双向合同,这位曾被调侃“踩着高跷打球”的小个子,用夏季联赛单场20分10助攻的表现,撕碎了身高决定论的最后屏障。而在深圳湾体育中心,19岁的日本女篮球员田中心,首节三分5投全中独取21分,率领日本队用90-81的比分刺穿中国双塔防线——韩旭与张子宇4.31米的叠加身高,在狂风暴雨般的三分球面前轰然倒塌。

当日本篮球的双子星划破天际,中国篮球却困在身高的围城里。

宫鲁鸣指导的双塔战术被47.1%的三分命中率击穿时,球迷的质问刺破夜空:“全世界都在打快节奏小球,只有我们还在迷恋高个子内线!”

01 小个子革命,日本篮球的颠覆性崛起

巴黎奥运会男篮小组赛,1米72的河村勇辉迎战东道主法国队。33分钟内,他26次出手砍下29分7篮板6助攻,三分线外15投6中。加时赛惜败的结局,反而让日本队赢得全球尊重——这支队伍用37次三分投射宣告,亚洲篮球可以换种活法。

田中心的表演更具羞辱性。亚洲杯半决赛对阵中国,这位联赛场均仅3.6分的替补后卫化身“女库里”。首节9投8中,三分弹无虚发。当1米72的小个子在2米26的张子宇面前干拔命中,中国篮球数十年构建的“唯高个迷信论”开始出现质疑声。

日本篮球的选材哲学在此刻闪光:

- 田中心在JX-Eneos向日葵队坐穿板凳,国家队却敢委以首发重任,赌的是“大赛觉醒”而非即战力

- 河村勇辉高中毕业就征战B联赛,18岁创最年轻进球纪录,职业路径不受学历束缚

- 日本男篮世界杯爆冷淘汰芬兰,女篮终结中国卫冕路,小个子阵容成为破局利器

02 双塔困境,中国篮球的陈旧战术板

当中日女篮技术统计摊开,一组数据触目惊心:三分得分对比18:48,命中率26%对47%。日本队34次三分出手换来16次命中,现代篮球的空间法则,让宫鲁鸣指导的双塔成为移动标靶。

中国篮球的选材短板和固执在此役暴露无遗:

- 田中心1米72的身高,按中国青训标准可能连专业队门槛都摸不到

- 张子宇被从U19世青赛紧急抽调,导致青年队创历史最差战绩,只为填补成年队“即战力焦虑”

- 杨毅的点评一针见血:“日本篮球多少年前就是这风格,不是田中心也会是别的心”——成体系的技战术传承,碾压个体的灵光乍现

更深的矛盾在战术与时代的割裂。

当日本队利用挡拆创造“能停车的投篮空间”,中国女篮联防轮转慢半拍;

当田中心从得分手切换为组织者,李缘们却陷入攻防失据的迷茫。

球迷的质问直刺要害:“国内教练就知道抓纪律,战术思维还停在落阵地时代”。

03 体系对决,两条道路的十年分野

日本篮球的崛起绝非偶然。2015年武汉亚锦赛,渡嘉敷来梦率队35分血洗中国女篮时,日本篮球的改革齿轮已高速运转:

- 校园篮球与职业梯队无缝衔接,高中联赛决赛座无虚席,基层教练持国际认证资质

- 科学化训练颠覆传统,田中心们的精准投射来自“成千上万次基于生物力学分析的训练”

- 球员培养挣脱身高枷锁,河村勇辉每天加练500三分,训练量“能把职业球员练吐”

反观中国篮球,陷入三重困局:

- 体教分离的二元困境:青少年被迫选择“要么读书要么打球”,基础训练与学术教育割裂

- 联赛温室效应:WCBA本土球星年薪超150万,但节奏慢、对抗弱,难接轨国际强度

- 资源错配的恶性循环:女篮丢冠后急召杨瀚森回国,NBA新秀面临韩旭式边缘化风险

当河村勇辉在德国度过童年、考取大学又退学追梦时,我们的苗子还在体校与普高间摇摆;当田中心在日本企业队坐冷板凳却获国家队信任时,我们的新星要么在青年赛事刷分,要么被拔苗助长。

04 代价与救赎,转型阵痛中的微弱曙光

女篮亚洲杯铜牌创26年最差战绩,连锁反应已颠覆中国篮球战略:

- U19女篮因张子宇抽调,世青赛排名倒数第二

- 杨瀚森中断NBA夏联征程(场均10.8+5.3+3.8+2.3帽)回国救场

- 宫鲁鸣陷入“保护性使用”悖论:让张子宇打亚洲杯怕拔苗助长,不打又恐错失夺冠良机

观念转型的星火正在萌发:

- 杨舒予热身赛场均14.5分展露锋线新可能

- 张子宇开发策应能力(场均2.3助攻),预示高中锋现代化改造的尝试

- 球迷舆论转向:“内外结合才是王道”——对三分战略的认同悄然萌芽

苏群的洞察点破关键:“防守端未能实施外线压迫,进攻端过度依赖内线高度”。当渡嘉敷来梦以34岁高龄封锁中国神塔,我们终于醒悟:真正的保护不是将雏鹰关进笼子,而是助其在暴风雨中振翅。

日本篮球的崛起之路藏着残酷对比:当田中心在联赛场均仅3.6分时,日本队敢用她首节狂轰21分赌“天才觉醒”;当河村勇辉每天加练500个三分时,我们的青年才俊正困在“体教二选一”的牢笼。

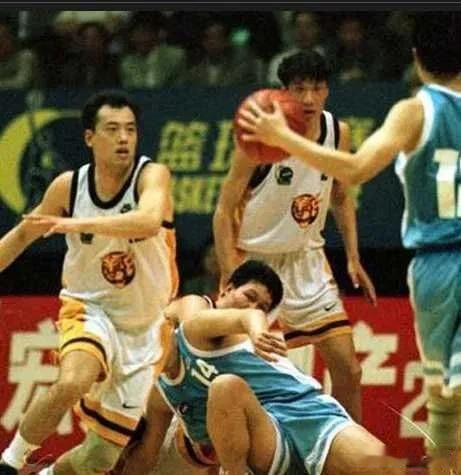

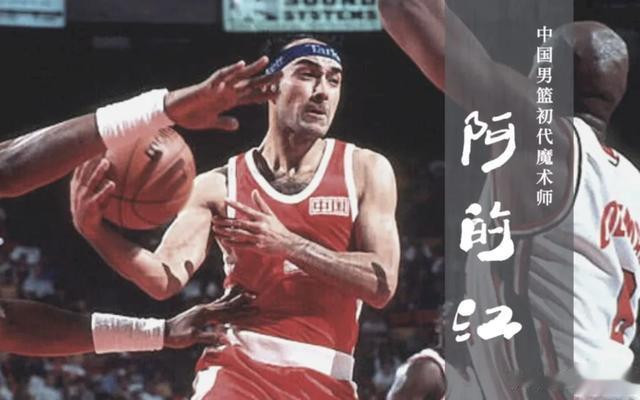

回望中国篮球的灵巧基因,丛学娣的穿针引线、阿的江的鬼魅妙传、张勇军的百步穿杨,这些曾在世界赛场闪耀的小个子灵魂,如今被封印在历史录像带里。

男篮神投手张勇军

男篮选手阿的江

男篮选手刘炜

女篮选手丛学娣

杨毅的叹息犹在耳畔:“女篮丢冠暴露的是系统性缺陷”——当日本用十年构建三分体系,我们却把资源梭哈在“拆U19补成年队”的赌局中。

改变已在胎动。张子宇的策应传球、杨舒予的锋线突击,暗示着转型的可能。但真正的蜕变需砸碎三重枷锁:青训选材的身高迷信、联赛培育的温室效应、战术思维的时空滞后。

唯当校园篮球场响起“刷网声”而非“骨龄检测仪”的嗡鸣,中国篮球才能找回遗失的敏捷与精准。